Source : Keraunos, Observatoire Français des Tornades et Orages Violents

Tornade EF3 à Messimy (Rhône) le 6 juin 1985

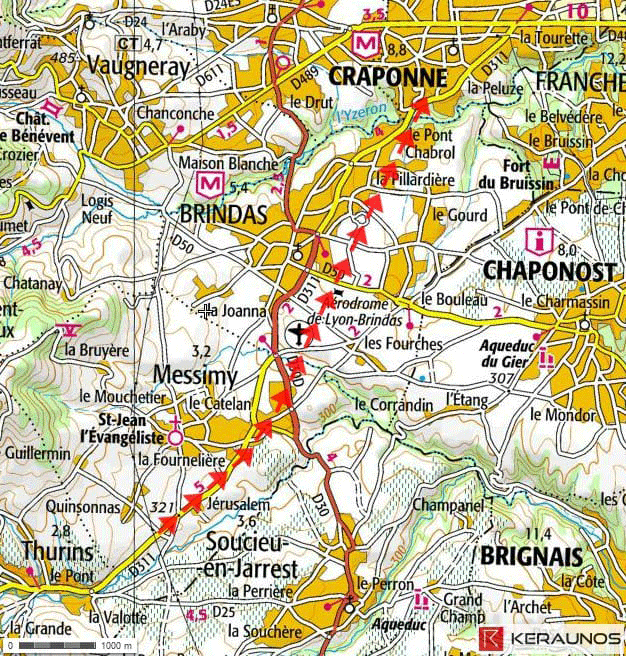

Le 6 juin 1985, vers 15h30 locales, une tornade de forte intensité (EF3) dévaste l’ouest lyonnais, notamment les communes de Messimy et de Brindas. Le phénomène, qui semble avoir pris naissance dans la vallée du Garon, s’est dissipé vers Craponne. Malgré l’importance des dégâts matériels, le bilan humain n’est que de 2 blessés légers.

Principales caractéristiques de la tornade

Intensité maximale : EF3, soit des vents estimés entre 220 km/h et 270 km/h

Distance parcourue : 7 kilomètres

Largeur moyenne : 500 mètres

Communes traversées : THURINS, MESSIMY (le Vourlat, la Grenive, Malataverne (Grand-Pré)), BRINDAS (les Pannetières, aérodrome), CRAPONNE

Département : RHONE (69)

Altitude moyenne du terrain : 290 mètres

Type de terrain : territoires artificialisés, territoires agricoles

Principaux dégâts : arbres brisés ou hachés; toitures arrachées et emmenées à distance; trois maisons détruites et rendues inhabitables; caravanes envolées par-dessus les toits; pylônes électriques brisés; une centaine d’immeubles gravement endommagés; bâtiments agricoles éventrés; multiples projections de débris

Trajectoire de la tornade

© Keraunos (fond de carte : Géoportail)

Un « tourbillon noirâtre » qui éventre trois maisons bien bâties

La tornade de Messimy s’inscrit dans une dégradation orageuse sévère qui a affecté l’ouest lyonnais : sur une zone de 10 kilomètres de longueur et un front large de 2 à 3 kilomètres, des dégâts dus au vent, à la pluie et à la grêle sont recensés entre Soucieu-en-Jarrest et Tassin-la-Demi-Lune.

C’est au sein de cet axe orageux destructeur que la tornade de Messimy s’est développée, sur un parcours total de 7 kilomètres. Le phénomène semble avoir pris naissance dans la vallée du Garon, aux confins de Thurins et de Soucieu-en-Jarrest : « De nombreux témoins ont parfaitement vu la turbulence en forme d’entonnoir qui est venu vers Messimy, passant par le lieu-dit « Le Vourlat » puis « La Grenive » (Le Progrès du 8 juin 1985).

Contournant le cœur de Messimy par l’est, la tornade s’incurve vers le NNE et rejoint, en ligne droite, le sud de l’agglomération de Craponne où elle se dissipe définitivement. Le tourbillon, large de 500 mètres environ, a été perçu par de nombreux témoins : « Les tuiles, la laine de verre, les morceaux de chevron et les débris divers, propulsés dans les airs, formaient un tourbillon noirâtre, difficilement identifiable. A tel point que les gendarmes de Vaugneray, en patrouille dans les environs, ont pu croire, un instant, qu’il s’agissait d’un vol groupé d’oiseaux. » (Le Progrès du 7 juin 1985). D’autres sinistrés évoquent un souffle d’apocalypse, accompagné d’un bruit terrifiant.

Les dégâts sont très importants, notamment à Messimy et à Brindas où des quartiers habités ont été sinistrés. Au total, environ 100 immeubles (dont 80 maisons) sont gravement endommagés, dont 3 maisons de construction récente qui ont été éventrées et rendues inhabitables. Des bâtiments agricoles ont également été soufflés, et les arbres ainsi que les cultures brisés ou hachés. A Brindas, une ferme a été détruite et des débris éparpillés dans les champs. Partout, des débris de toute sorte sont restés accrochés aux haies, aux arbres et aux fils électriques épargnés par le souffle.

Miraculeusement, la tornade de Messimy n’a blessé légèrement que deux personnes.

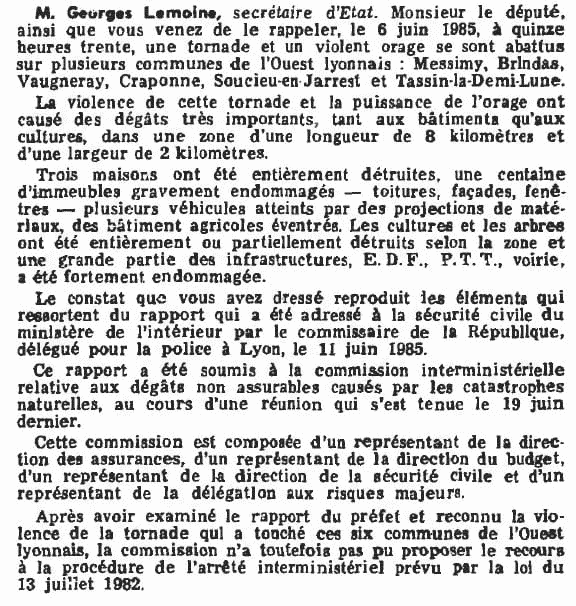

Une tornade fortement médiatisée

La tornade de Messimy, qui a sinistré 115 familles, a fait l’objet d’une très grande médiatisation et d’une importante mobilisation. La question de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a d’ailleurs été évoquée à plusieurs reprises. Dans cet extrait publié dans le Journal Officiel du 29 juin 1985 (Première séance de l’Assemblée Nationale du vendredi 28 juin 1985), la commission ne donne toutefois pas de suite favorable à l’examen du rapport du Préfet :

La tornade de Messimy a également fait l’objet d’une médiatisation de plusieurs jours dans les quotidiens régionaux. Voici un extrait du journal régional Le Progrès dans son édition du 7 juin 1985 :

Tornade sur l’Ouest lyonnais

Quatre-vingt maisons endommagées, trois totalement détruites, dix-neuf familles à reloger : le bilan – matériellement lourd – est pourtant miraculeux, avec seulement deux blessés légers.

Un coup de vent d’une violence inouïe s’est abattu hier après-midi, vers 15h30, sur un couloir d’environ 7 kilomètres de long sur 500 mètres de large, couvrant principalement les communes de Brindas et de Messimy, dans l’Ouest lyonnais.

En l’espace de quelques secondes, près de quatre-vingt maisons ont été gravement endommagées – et certainement totalement détruites – des toitures emportées, des arbres et des pylônes électriques arrachés par dizaines.

Le souffle d’apocalypse, accompagné d’un grondement terrifiant, a provoqué une légitime frayeur – proche parfois de la terreur – parmi la population et a mis la désolation dans les rues et les jardins, mais n’a, fort heureusement et presque miraculeusement fait aucune victime. Seules deux personnes ont été très superficiellement blessées à Messimy, et ont reçu des soins sur place.

La clémence de ce bilan au plan humain s’explique pour beaucoup par l’heure du micro-cataclysme, essentiellement résidentielle, cette grande banlieue mi-rurale était partiellement désertée en milieu de journée.

Au-delà du saisissement, c’est la stupéfaction qui a frappé les témoins de la tornade. Les tuiles, la laine de verre, les morceaux de chevron et les débris divers, propulsés dans les airs, formaient un tourbillon noirâtre, difficilement identifiable. A tel point que les gendarmes de Vaugneray, en patrouille dans les environs, ont pu croire, un instant, qu’il s’agissait d’un vol groupé d’oiseaux.

Si Thurins et Craponne – où l’importante toiture de l’ancienne fabrique de caravane « Georges et Jacques » s’est pulvérisée – ont été partiellement atteints, ce sont les communes de Brindas et de Messimy qui ont été le plus sérieusement touchées. Le hameau de Panetières à Brindas et le village de Malataverne à Messimy – particulièrement le lotissement du Grand Pré – apparaissent, comme ce qu’on pourrait qualifier en terme de sismologie, d’épicentre. C’est là que des pavillons, de construction récente, ont été totalement emportés par la bourrasque : un à Brindas et deux à Messimy.

Les sauveteurs se sont rendus très rapidement sur les lieux : sapeurs-pompiers professionnels de la Courly ou volontaires des communes concernées, c’est avec le concours de la population qu’on a procédé au déblaiement et aux premières mesures conservatoires, tandis que les chiens de sauvetage, amenés sur place par les sapeurs-pompiers, fouillaient les décombres, où la poussière tourbillonnaient encore.

À Vaugneray, une quarantaine de personnes s’étaient spontanément mobilisées au centre de secours.

Des bâches ont été déployées sur des dizaines de maisons décapitées, et les entrepreneurs locaux ont été requis pour effectuer certaines réparations de première urgence.

Source : Keraunos, Observatoire Français des Tornades et Orages Violents